2/23 11:00出発!

11:20 JR五日市線 多摩川橋梁

12:24 是政橋

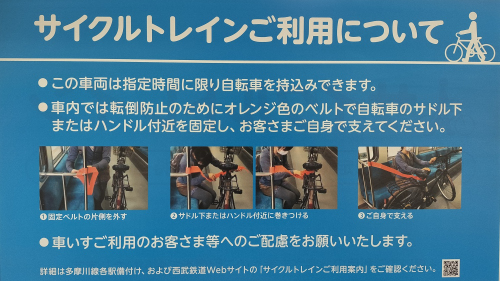

12:37 西武多摩川線 サイクルトレイン

12:51 武蔵境駅

12:57 Porco rosso号 と オイラ

13:03 多摩湖自転車歩行者道

13:46 多摩湖(村山貯水池)

15:02 野山北公園自転車道

(羽村・山口軽便鉄道跡)

15:28 お弁当屋さん

本日の散走距離:54km

探査機:Porco rosso号

( DAHON K3 )

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2/22 娘が帰省していて今朝帰りました。

嫁様が駅まで送って、帰宅すると、

「マックあるよ」とソーセージマフィンが。

ありがたや。 _(_^_)_

玄関先で美味しくいただきました。

10:45頃に出発。暖かいけど風はある。

羽村の堰より多摩サイ左岸。

最寄りの自販機でアクエリアス購入。

ボトルケージに納まりがいい容器ですね。

散歩、ウォーキング、ランナー、野球少年、サイクリスト。

場所によっちゃ多摩サイはカオス。

道幅狭いからね、バックミラー装着は正解。

抜くのも抜かれるのも譲り合わないと。

お婆ちゃんの団体が道を譲ってくれた。

熊除けの鈴が役に立っております(笑)。

「ありがとう」 「どういたしまして」

小径車は歩行者に近い自転車かもね。

暑くなってきました。

11:34 立日橋でウィンドブレーカーを脱ぐ。

アクエリアスをゴクゴク飲んじゃう。美味い!

本日はマイペースに徹してオーバーペースを避け、

譲る、追わない、逃げない、僕は僕、君は君。

と戒めて呑気にクルージング。

国立でGiosのミニベロ爺様!の追撃があり、

来るかと思ったけど来なかったな。

(それも楽しみなんだけどね)

府中の郷土の森付近の道端に、

バックが置いてあるのかと思ったら、

お婆さんがうつ伏せで倒れていた。

Σ( ̄□ ̄|||)

お仲間のお婆さんが助け起こしている。

止まって声を掛けたら大丈夫とのこと。

通りすがりの親父さんも加わって来た。

故に僕はその場を後にします。

怪我してないといいけど、ヤヴァイな。

で、ちょっとトイレがヤヴァイっす。

何故か脳裏にはSHOW-YAの

限界 LOVERSが響いてきた。

「限界までぇ~♪限界までぇ~♪」

FORMULA SHELL の CMですわ。

(アラン・プロスト アイルトン・セナ 時代)

古いなぁ~ ( ´艸`)

オイラのガソリンノズルじゃないけど。

ハイオク満タンだぜ!スパーク⚡⚡⚡

多摩水道橋で右岸へ渡り、

12:43 二ヶ領宿河原堰でトイレ休憩。

多摩サイはトイレが割とあって助かる~。

で、水分&カロリーメイトで補給っすよ!

多摩川大橋で左岸へ渡ります。

時々、向かい風で脚に来ちゃいます。

時々、追い風で風に乗っちゃいます。

不安定な強風もいつもの多摩サイです。

よし、羽田に到着っす。

14:15 ANA 駐機スペースがよく見える。

多摩川スカイブリッジを渡って、

14:20 いつもの都県境プレートにて。

14:32 KEIKYU 小島新田駅 着。

電車に乗って帰りま~す。

無理せずマイペースで走ったので余力あり!

まぁ、でもいい運動ですね。

これぞ有酸素運動ってやつでしょうか。

もうすぐ還暦のおっさんは、

運動しないと病気になっちゃうので、

僕にとって自転車はホント大事です。

健康が維持できる自転車 LOVE !

本日の走行距離:61km

探査機:Grazing号

( ESR PURSUER Disk )