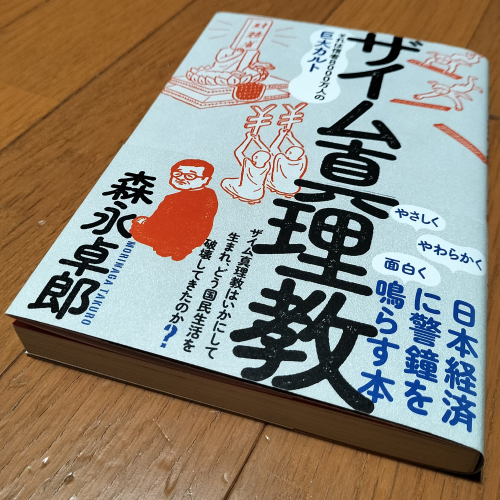

ザイム真理教

著者:森永卓郎

発行:2023/6

三五館シンシャ

僕は森永卓郎氏が嫌いだった。

けれど凄い本を出したものだ。

本音直球権力者への忖度なし。

死を賭して日本経済への警鐘。

読んで気になったところ

財務官僚の最大の特徴は、増税を心の底から「正義」と信じてやまないことだ。税の徴収と再分配こそ、国家権力の礎、日本一優秀な我々が、規律を守ってカネを回すことこそが、日本の繁栄につながる 彼らは本気でそう信じているのである。(中略)そんな総理が今、東大受験の失敗以来、最大の「人生逆転のチャンス」を迎えている。ずっと「俺なんて足下にも及ばない」と思ってきた天下の秀才たちが、「あなたにしかできない大仕事がある」と、こぞって頭を下げに来るのだ。(中略)こうした「ゆがんだ使命感」に岸田総理が目覚めてしまっているのだとしても、不思議ではないだろう。P40~41

普通の宗教は、プラスの説教をメインに、マイナスの説教を補足的に使う。たとえば、「お祈りを続ければ天国に行けます」というのをメインに、「嘘をついたり、他人をだましたりしたら地獄に落ちますよ」という教義を作るのだ。それは、信仰を通じて、人々が幸せになる社会を作ろうとしているからだ。(中略)

一方、カルトの場合は、まずマイナスの説教がメインとなる。「あなたには悪霊がついている」「あなたは原罪を抱えている」・・・・・・。そうした言いぶりで不安をあおり、恐怖心を高めていくことでマインドコントロールの第一歩に結び付けるのだ。P46~47

負債の1661兆円から保有資産の1121兆円を差し引くと、資産負債差額は540兆円となる。これが本当の日本政府が抱える借金なのだ。2020年度の名目GDPは527兆円だから、借金のGDP比は102%だ。GDPと同額程度の借金というのは、先進国ではごくふつうの水準だ。日本の財政が国際的にみて悪いと言う事実はまったくないのだ。(中略)

じつは日本政府が抱える本当の借金は、ほぼゼロなのだ。資産負債差額が2020年度末で540兆円あるが、そこに日本政府が手にしている通貨発行益の532兆円を加えると、日本政府が本当に抱えている最終的な純債務はわずか8兆円にすぎないのだ。P58~62

つまり、森友学園に8億円の値引きをして国有地を売却したのは、本省からの指示だったということになる。(中略)

私の当時の見立ては、「消費税引き下げを画策し始めた安倍総理を失脚させるため、財務官僚があえて叩き売りをして、安倍総理のスキャンダルに仕立てようとした」というものだ。

これに対して、ある元経産官僚は、「官邸で経産官僚が重用されるようになり、危機感を感じた財務官僚が、安倍総理を喜ばそうとしたのではないか」と言った。

いまになってみると、元経産官僚の見立てのほうが正しかったようだ。P110~111

2020年8月28日に安倍総理が辞任の意向を発表した。その時点で、私は二つのことが確実に起きると確信した。一つは、日本が重税国家になることと、もう一つは日本経済の転落が加速するということだ。

安倍元総理は、自民党のなかで唯一といってよい「反財務省」の政治家だった。(中略)そして、財務省は官邸のなかで、かつての絶対的権力者の地位を取り戻したのだ。P117

ところがザイム真理教は、財政破綻をすれば、ハイパーインフレや国債や為替の暴落が起きるぞと脅したうえで、必要のない増税を繰り返して、国民生活を破壊してしまうのだ。(中略)

2010年度の国民負担率は、37.2%だった。それがどんどん上がっていって、2022年度には47.5%と、ほぼ5割に達している。働いても半分が税金と社会保険料でもっていかれる計算だ。P122

なぜ、日本経済がこの30年間、ほとんど成長しなかったのかという疑問がしばしば提起されている。

日本企業がイノベーションを怠ったからだとか、終身雇用・年功序列処遇が時代に合わなくなったからだとか、企業が雇用を守るために賃金を抑え込んだからだなどといろいろな意見が出されているが、この表を見れば、答えは明らかだろう。

日本経済が成長できなくなった最大の理由は「急激な増税と社会保険料アップで手取り収入が減ってしまったから」だ。P135

大手新聞社とザイム真理教の関係

ザイム真理教の正体がこれまで明らかにされなかった背景には、ザイム真理教に強力なサポーターと強力な親衛隊がついていたことが大きい。サポーターは大手マスメディアと富裕層、そして親衛隊は国税庁だ。P150

たとえば、大手新聞社は、統計が発表されたり、予算編成が進むたびに「日本の財政が厳しい状況にあり、このまま次世代に借金を付け回すのは好ましくない」というザイム真理教の教義を垂れ流している。(中略)

そして、10兆円を超える防衛関係費を計上したにもかかわらず、プライマリーバランス(基礎的財政収支)の赤字が、前年度の13兆円から、10.7兆円へと、2兆3000億円も改善したことはどの新聞も報じていない。(中略)

大手新聞社の本社はいずれも東京都心の一等地に立地している。(中略)このすべてが国有地の払い下げを受けたものだ。(中略)大手新聞はこぞって森友学園が安値で小学校用地を取得したと批判したが、それよりずっと以前に自ら格安払い下げを受けていたのだ。そうした経緯があったら、財務省を批判する記事はなかなか書けない。

もうひとつ、新聞社には大きな疑惑がある。2019年10月から消費税率が10%に引き上げられた際、食料品とともに定期購読の新聞は、軽減税率が適用されることになった。生活必需品という理由からだが、生活必需品である電気やガス、水道は軽減税率の対象とならなかった。電気やガス、水道よりも、定期購読の新聞が生活必需品という理屈はどう考えても理解しがたい。P150~154

ザイム真理教のもう一人の強力なサポーターは富裕層だ。

富裕層を味方につけておけば、財務省が天下り先に困ることはないし、何よりも富裕層は政治的な力を持っているから、教団を守ってもらうのに都合がよいのだ。だから、ザイム真理教が負担増を押し付けるのは庶民が中心で、富裕層の負担は目立たないように、しかし猛烈に低くしている。(中略)

私の知っている富裕層はほぼすべての支出が会社の経費だ。消費税をほとんど支払っていないことになる。富裕層にとっては消費税がいくら上がっても、懐は痛まないのだ。(中略)

カルト教団の多くでは、富裕層やエリート層が、一般信者と異なる待遇を与えられるのはよくある話だ。ザイム真理教でもその構造はまったく同じだ。庶民は教団の集金ターゲットとしか扱われない。P154~166

最強の親衛隊・国税庁

富裕層やエリートが財務省に逆らえないのは、単に自分たちを優遇してくれるからだけではない。財務省の外局である国税庁が幅広い裁量権を持っているからだ。(中略)

国税が怖くて、誰も盾突くことができない。このことがザイム真理教への批判が世に出てこない一つの重大な要因になっている。P166~168

本書を書こうと思ったのは、生活が厳しくなる一方の日本国民に、財政の真実を知ってもらい、財政均衡主義からの脱却が、国民生活を改善するために絶対に必要だということを理解してほしいと思ったからだ。(中略)

本書は2022年の年末から2023年の年初にかけて一気に骨格を作り上げた。その後、できあがった原稿を大手出版社に持ち込んだ。ところが、軒並み出版を断られたのだ。「ここの表現がまずい」といった話ではなく、そもそもこのテーマの本を出すこと自体ができないというのだ。

岸田政権になってから、言論の自由が急速に失われてきたことは、私も肌で感じていた。新聞には政権批判が書きにくくなり、テレビの情報番組はコメンテーターがお笑い芸人とアイドルに次々に置き換えられていった。(中略)

正直言うと、私は出版をあきらめかけていた。そんななかで三五館シンシャだけが出版を引き受けてくれた。P187~190

森永卓郎さん、熱い本を出しましたねぇ~。

僕は今まで貴方のことを、陰気臭い疫病神や貧乏神のように思っていましたが、大病を患って余命が僅かと見聞きしましたが、それ故か、それにしても思っていても書けないような事を、本音直球で、日本の真の裏の権力者への忖度もなしで、死を賭しての日本経済への警鐘とは、恐れ入りました。

誰かが言わねばならない真実も、報復で自分の基盤が崩壊する可能性を普通は考えるし、家族を人質に取られている状況では、黙っている人達がほとんどでしょう。

僕は森永卓郎さんのファンになりました。凄いよ、あんた。

/)`;ω;´)