1/7

11時45分頃に羽村の自宅をDwaf galaxy号 (BS スニーカーライト SNL163)で出発。

さぁてどこに行こうかと走りながら思案するも、なんとなく多摩川沿いを下ってゆく方向で。

何か思い浮かぶと止まって検索・・・走行は極めてマイペースです。

お腹が空いてきました・・・起きてから何も食べてなかった。

( ´艸`)。

12時35分頃、昭島市福島町の福島第五児童遊園に寄らせていただき、ベンチで自宅から持参したドーナツ2個を頬張って、道中の自販機で買った なっちゃんリンゴ味 で喉を潤します。自転車は食べ物を美味しくする魔法です!

小休憩してすぐ出発。いい天気だよ。

立日橋を渡って日野に入ります。そのまま多摩都市モノレール沿いを進んでみる。

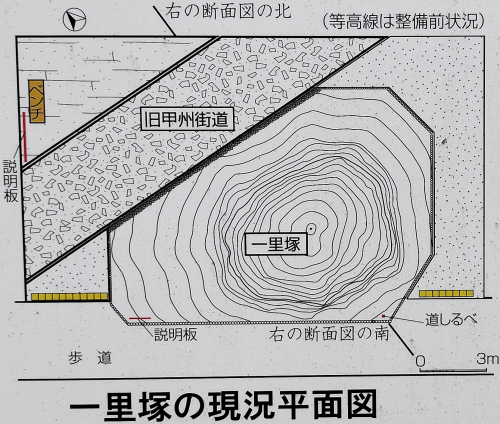

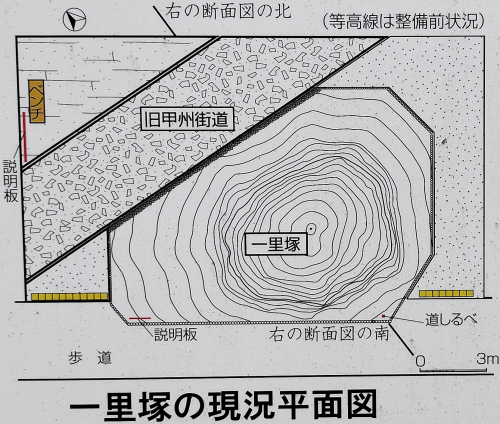

13時10分頃、車ではよく前を通る万願寺の一里塚に寄ってみました。

初めて知ったのですが、モノレール沿いの大通りの一区間が旧甲州街道だと思い込んでいたのですが、そうではなくて旧甲州街道は塚の裏側を斜めに通っていたとは・・・愛機の写っている路地状部分が旧甲州街道だったとのことです。

上記の赤丸がここ、万願寺一里塚で、愛機が写っている路地状部分が下記の旧甲州街道の字の下辺りで、多摩都市モノレール沿いの大通りは歩道を含んだ道路となり、車から見える万願寺一里塚は歩道方面からの裏側の眺めだった訳です。

今まで車で、夜とはいえ週に何度も通っているのに、全く知りませんでした。

その辺りで検索してみまして、

13時25分頃、日野市万願寺4丁目にある田村氏館跡に寄ってみます。

田村氏の館跡は、現在 真言宗 智山派 田村山 安養寺 とのことなんですね。

案内板によると、

安養寺は、その創立は明らかではないが、中世のこの地方の豪族、西党日奉氏の一族田村氏の居館跡といわれる。

現本堂は再建されたもので、昭和57・58年(1982・83年)の修理時の調査等から、その建立は18世紀初頭を下らないものと見られる。建物は方丈形式で、元は茅葺であったが、大正7年(1918年)の修理時に向拝を取付け鉄板葺とし、上記昭和の修理時に屋根構造を復し銅板葺となった。庫裏も本堂と同時期の建立と見られ、江戸時代に造営された方丈形式の、本堂と庫裏が現存する好例である。

館跡の遺構は、通りすがりの僕にはわからなくて、万願寺中央公園北側の水路沿いの土盛りがもしや(土塁?)・・・とは思いましたが、なんともいえず、後日に市の教育委員会等の資料があれば、見てみたいなぁとは思いました。

13時55分頃、ぐ~~~・・・サイクリングはお腹が空きます。

百草園駅前のスーパーで おにぎり&ランチパック を買って、コーラのベンチでいただきま~す。

その辺りで検索してみまして、

14時30分頃、多摩市一ノ宮にある 神奈川県 水量標識 に寄ってみます。

何で多摩市で神奈川?って思うかも知れませんが、昔の多摩は神奈川だったんです。

後ろの二本の大きなケヤキは小野神社の御神木とのことで、昔はこの付近に一の鳥居があったとのことです。

水量標識とはこれか!?・・・ほとんど判読不能ですが・・・。

案内板によると、

神奈川県水量標識の由来

この水量標識は、明治25年4月に神奈川県が設置したもので、当時この多摩市も三多摩の各市とともに百年前は神奈川県に属していた資料として貴重なものです。

判読に不明な部分はありますが、「 水量標零点ヨリ」 拾尺 」 明治廿五年四月」 神奈川縣廳 」と刻まれています。また「水量標零点ヨリ」と刻まれている部分の前にも、さらに一行刻まれていたと思われます。

当時、氾濫を繰り返していた多摩川の水位を測る目安としていたのではないかと考えられます。

この水量標識がある場所は、当初設置されていた位置ではなく、多少移動しています。(後略)

とのことでしたよ。

14時40分頃、聖蹟桜ヶ丘の駅前に出てきました。

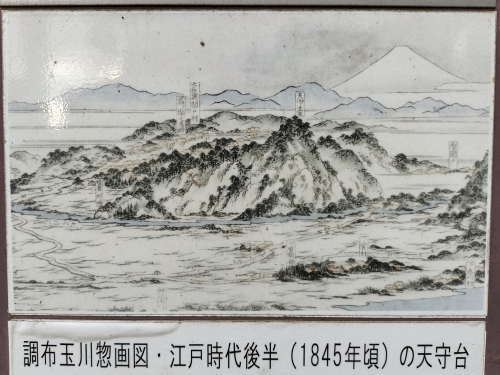

なにか面白いものはないかと検索してみると、関戸城跡の天守台跡と出てきました。

おいおい・・・ジブリアニメ「耳をすませば」の聖地でおなじみの、いろは坂通りを登れってか・・・うわ~無理だな・・・でも行ってみるか(笑)。

えっほ えっほ 三速の街乗り折りたたみサイクルでは(自転車のせいにすな)・・・鈍った脚にきたぁ~・・・真ん中ぐらいまで来て心臓が苦しくなりあっさり挫折(爆)・・・押し歩き。ショートカットの階段を愛機を抱えて登ります。それはそれでキツイ。

14時50分頃、山の上に到着。天守台(関戸城跡)の案内を見つけた。

そこへお散歩中のラブラドールが寄ってきた。

「おいでおいで」抱きつかれる!重~い。尻尾ふりふり超御機嫌。

可愛いね 。(⋈◍>◡<◍)。✧♡

好かれるって悪くないな・・・最近、人(♡)に好かれてないし・・・(爆)。

案内によると、

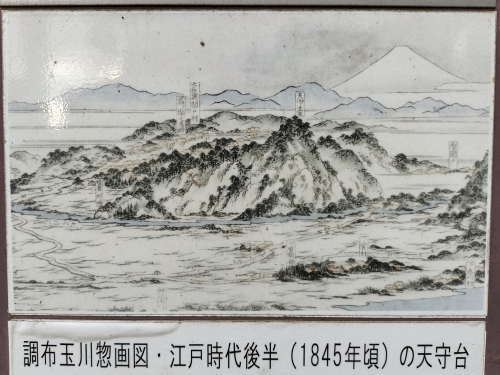

桜ヶ丘一丁目の金毘羅宮(琴平社)付近を「天守台」などといい、一帯の山を「城山」ともいう。多摩川に面し、武蔵野台地を一望できる絶勝の地であることから、鎌倉幕府以来の物見台的城塞として敵を察知したり、急変を狼煙などで知らせる通信拠点であったとも考えられる。

一帯は関戸城跡とされているが、今はわずかにその一部を留めるのみで、山頂は削られ地形も変わっている。

多摩市教育委員会

上記の金毘羅宮にも行ってみます。

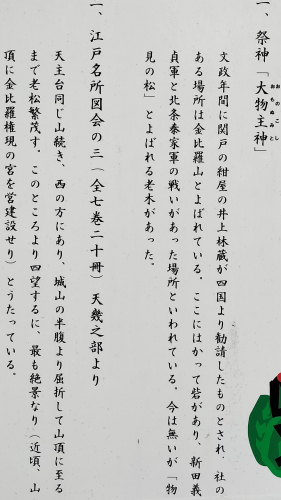

案内板によると、

新田義貞と北条泰家の戦いがあった場所なのですね。

関戸城跡を後にして、小径ホイール故に慎重に、一気にいろは坂通りを下る。気持ちイイ~~~!パトカーとすれ違うと笑って見ていたような・・・。

15時05分頃、聖蹟桜ヶ丘駅付近の多摩川右岸にて、そろそろ帰途につきます。

雲行きが怪しく雨がポツポツと・・・もし本降りになったら、電車で輪行して帰るつもりで走り出します。

思えば、この付近の多摩川右岸をあまり走ったことがなく、割と新鮮な景色が流れてゆきます。

苦しそうな顔をしておぼつかない足取りで走っている人生の大先輩と何人もすれ違いましたが、懸命に走る(若者の早歩きペース)その姿は、挑戦して戦っている人を笑えないどころか感動すら覚えてしまいました。

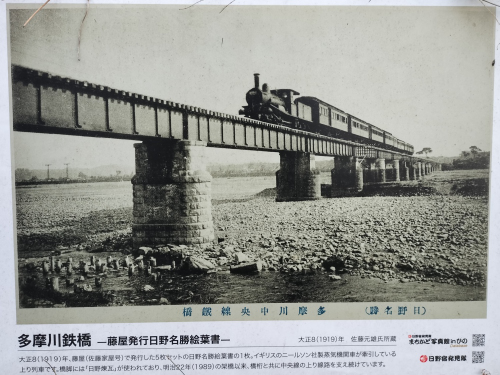

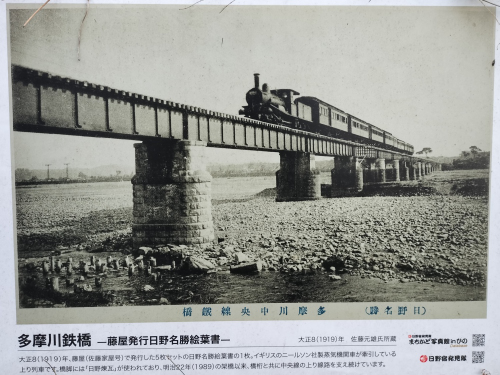

15時50分頃、JR中央線の多摩川鉄橋に突き当りました。

案内板があって、イギリスのニールソン社製の蒸気機関車が走っています。

橋脚には「日野煉瓦」が使われており、明治22年(1889)の架橋以来、橋桁と共に中央線の上り線路を支え続けています。

とのことで、登り線路側の橋脚と橋桁は当時モノのようです。凄いな!

ここからはひたすらマイペースで、漕いで漕いで家路を急ぐ。

雨がポツポツ時々来る。

オイラの後ろのロードバイク、とっとと抜かせばいいのについてくる~。

つうかユーもオレ同様に脚に来てる?(笑)サイクリングあるあるで、なんかペースが上がって漕いじゃうんだよね。えっほ えっほ。

17時00分頃、無事に帰宅しました~。

57キロ程、走ったようです。

昨日に続いてのポタリングでした。

小気味よい疲労感はイイネ。

自転車は地域の史跡巡りには便利なツールだと再認識いたしました。

また走りましょう!